[KJtimes=김현수 기자]일본 재무성과 대학 간에 ‘생산성 논쟁’이 벌어지고 있다. 이번 논쟁은 재무성이 국립대학이 생산하는 논문 1편에 드는 비용이 독일 대학의 1.8배나 된다는 분석 결과를 내놓으면서 시작됐다.

10일 아사히신문은 논쟁의 발단은 재무성이 다른 논문에 인용된 횟수가 상위 10%에 들어 해당 분야에서 영향력이 있는 것으로 평가되는 ‘상위 10% 논문’을 분석해 지난해 10월 예산안을 심의하는 재정제도 등 심의회 분과위에 제출한 데서 비롯됐다고 보도했다.

아시히신문 보도에 따르면 재무성은 국립대학에 개혁을 압박하기 위해 연구성과에 따라 정부 지원금에 차이를 두는 ‘선택과 집중’을 표방하고 이런 분석결과를 올해 예산에 반영했고 국립대학들은 재무성의 분석이 ‘극단적인 비교’라고 반박했다. 하지만 국회에서 깊이 있는 논의가 이뤄지지 않은 채 예산이 확정됐다.

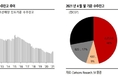

재무성의 분석 결과에 따르면 대학 등 일본 ‘고등교육부문’의 연구개발비 총액은 208억 달러(약 24조5000억원)이며 상위 10%로 평가된 논문은 약 3000편으로 편당 660만 달러(약 77억8000만원)가 든 것으로 추산됐다. 이에 비해 독일은 거의 같은 규모의 투자로 상위 10%에 든 논문이 6000여 편에 달했다.

이에 대해 국립대학협회는 지난해 11월 ‘국립대학의 생산성은 그 정도로 낮지 않다’고 반박하는 성명을 발표하면서 대학을 국립과 국립 이외로 나누고 교직원이 연구에 할애하는 시간의 차이 등을 감안해 연구개발비를 계산한 결과 국립대는 96억 달러로 전체 대학의 46%를 차지한 것으로 나타났다고 제시했다.

그러면서 국립대학협회는 재무성의 분석에 대해 주립대학이 대부분인 독일과 사립대가 많은 일본을 비교한 것이라고 지적하고 극단적인 차이를 강조한 이유에 의문이 든다고 비판하면서 지원금 차등 확대는 대학의 경영기반을 불안하게 만들어 교육과 연구를 ‘쇠약하게 만들고 붕괴시킬 것’이라고 주장하고 나섰다.

아사히신문은 보도를 통해 다만 일본 상위 10% 논문의 비용이 유럽이나 미국에 비해 많이 드는 것만은 확실해 보인다며 재무성에 따르면 미국은 논문 1편에 드는 비용이 210만 달러, 영국은 150만 달러로. 국립대학협회의 조사에서도 일본의 상위 10% 논문생산에 든 비용은 미국의 2배, 영국의 3배로 나타났다고 전했다.