[KJtimes=정소영 기자] 국회예산정책처가 지난 16일 발표한 보고서에서 유럽 주요국의 탄소세 운영사례를 분석하며, 향후 한국의 기후위기 대응 전략 수립에 있어 탄소세의 보완적 역할에 주목해야 한다고 강조했다.

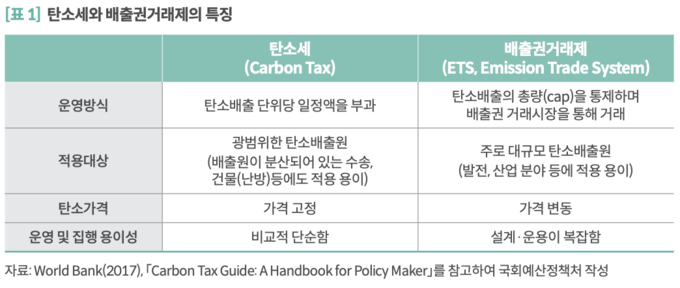

보고서에 따르면, 유럽에서는 배출권거래제(ETS)를 중심으로 탄소 가격제를 운영하면서도, ETS가 적용되지 않는 사각지대를 보완하거나 탄소가격을 보강하는 수단으로 탄소세를 병행 도입하고 있다.

탄소세는 수송·건물 등 분산된 배출원에 과세하기에 용이하고, 탄소가격의 예측 가능성을 높여 시장 안정성을 확보하는 데 기여한다는 평가다.

◆ 유럽, 탄소가격제의 양축 '탄소세'와 '배출권거래제' 병행

현재 유럽 23개국이 탄소세를, 34개국이 배출권거래제를 운영 중이며, 이 중 21개국은 두 제도를 함께 운영하고 있다. 2024년 기준 유럽 국가의 평균 탄소세율은 이산화탄소 환산톤(tCO₂e)당 49.2유로로, EU ETS의 평균 거래가격(57.0유로/tCO₂e)보다 낮은 수준이다.

이에 대해 국회예산정책처 추계세제분석실 이정훈 분석관은 “정부가 ETS의 가격 변동성과 시장 불확실성을 보완하고자 정책적 세율로 설정한 결과”라고 설명했다.

주요 국가별 운영사례도 소개됐다. 프랑스는 2014년 수송 부문 등 ETS 미적용 분야에 탄소세를 도입했으나, 2018년 ‘노란조끼 운동’ 여파로 세율 인상이 중단됐다. 반면 스위스는 난방부문을 중심으로 2008년부터 탄소세를 부과하고 있으며, 수입 재원을 국민 환급과 기후정책 지원에 활용하는 등 제도 수용성을 높이고 있다. 네덜란드는 ETS와 연계한 ‘차액 과세 방식’의 산업용 탄소세를 2021년부터 시행, 기준가격보다 ETS 거래가 낮을 경우에만 차액을 과세하는 구조다.

◆중장기적 '탄소세 도입 포함한 다각적 접근' 필요

이정훈 분석관은 “우리나라는 배출권거래제를 중심으로 탄소감축 정책을 운영하고 있으나, 수송·건물 부문에서는 ETS의 효과가 제한적”이라며 “중장기적으로 탄소세 도입을 포함한 다각적 접근이 필요하다”고 진단했다. 이어 “탄소세 도입 시 유류세와의 관계, 국민 수용성, 산업 구조를 고려한 전략이 병행돼야 한다”고 강조했다.

특히 탄소세의 재원을 친환경 산업 R&D, 재생에너지 투자, 에너지 취약계층 지원 등 사회적 수용성을 높일 수 있는 방향으로 활용할 필요가 있다는 제언도 함께 담겼다.