[KJtimes=정소영 기자] 국내 중견 제약사 대웅바이오(주)(대표 진성곤)가 제조한 항진균제 ‘터비클린정(성분명: 테르비나핀염산염)’에서 국제 암연구소(IARC)가 발암 가능 물질로 분류한 ‘니트로사민류 불순물(N-nitroso-desmethylterbinafine)’이 허용 기준을 초과해 검출된 것으로 확인됐다. 이에 따라 식품의약품안전처는 해당 제품에 대한 2등급 위해성 의약품 회수 명령을 내렸다.

해당 회수는 약사법 제72조에 따른 영업자 자진 회수로, 회수 대상은 총 6개 제조번호의 제품이다. 모두 전문의약품으로, 제조일로부터 36개월의 사용기한이 설정돼 있으며, 현재 시중에 유통 중인 제품도 다수 포함된 것으로 알려졌다.

회수 대상 제조번호는 ▲23TB1001(2026.02.19), ▲23TB1002(2026.04.02), ▲23TB1003(2026.09.04), ▲23TB1004(2026.12.04), ▲24TB1001(2027.03.19), ▲24TB1002(2027.03.19) 등 총 6개이다. 포장 단위는 30정/병 및 100정/병 두 가지 형태로 유통됐다.

◆장기간 인체 노출될 경우 발암 가능성

식약처에 따르면 이번 회수는 제품 내 니트로사민 불순물의 검출량이 허용 기준을 초과한 것이 원인이다. 니트로사민은 국제적으로도 관리가 엄격한 물질로, 장기간 인체에 노출될 경우 발암 가능성이 있는 것으로 보고돼 있다.

소비자는 해당 제품을 복용하고 있을 경우 즉시 복용을 중단하고, 가까운 약국 또는 의료기관을 통해 반품해야 하며, 판매업소와 약국, 병의원 등은 해당 제품의 유통 및 판매를 즉시 중지하고 제조업체에 반품 조치를 취해야 한다.

회수는 대웅바이오의 자진 회수 방식으로 진행되며, 현장 방문 수거 또는 우편 배송을 통해 회수 절차가 이뤄질 예정이다.

이번 회수의 주체인 대웅바이오는 경기도 안성시 공단1로 69에 본사를 두고 있으며, 1983년 8월 27일에 설립된 의약품 제조업체다.

◆국제암연구소, 니트로사민류 '사람에게 발암 가능성' 분류 물질

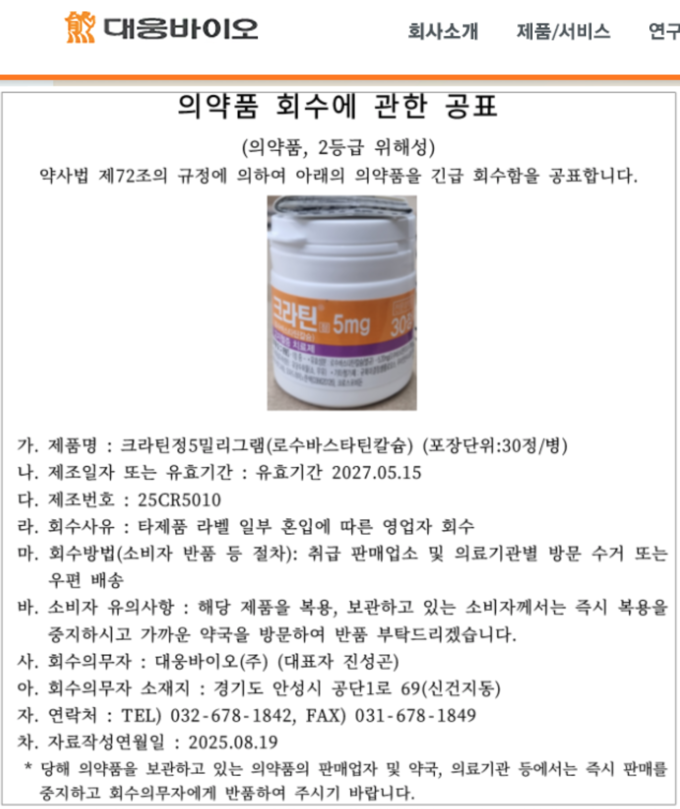

회수 대상 제품은 2005년 4월 28일 허가된 전문의약품으로, 흰색의 원형 정제 형태이며 30정 또는 100정 병 포장 단위로 유통됐다. 해당 제품은 대웅바이오가 허가하고, 제이더블유신약㈜이 위탁 제조를 맡았다. 표준코드는 ▲8806416024102 ▲8806940005806 ▲8806940005813 ▲8806940005820 등이다.

식약처는 해당 제품을 보유 중인 약국, 병의원, 소비자들에게 즉시 사용을 중단하고 반품할 것을 당부했다. 회수와 관련된 구체적인 문의는 대웅바이오 고객센터 또는 식품의약품안전처 경인지방청 의료제품안전과에 문의하면 된다.

한편, 니트로사민류는 국제암연구소(IARC)가 ‘사람에게 발암 가능성 있음(Group 2A)’으로 분류한 물질로, 지속적으로 노출될 경우 건강에 해를 끼칠 수 있어 식약처는 엄격한 허용 기준을 적용하고 있다.