[KJtimes=정소영 기자] 과도하게 높게 책정된 화력발전소의 ‘최소발전용량’이 재생에너지 확대를 막는 숨은 걸림돌로 지목되며, 국제 기준에 맞춰 이를 조정하고 제도를 개선해야 한다는 목소리가 높아지고 있다.

한국의 에너지 전환 정책에 숨겨진 ‘과속방지턱’이 있다는 주장이 제기됐다. 바로 화력발전소의 과도하게 높은 ‘최소발전용량’이다. 최소발전용량이란 화력발전소가 설비 손상과 환경오염 방지를 위해 가동해야 하는 최소한의 출력 수준을 의미한다.

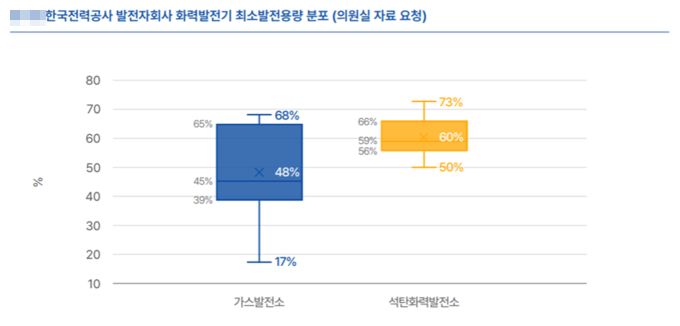

환경단체 기후솔루션은 지난 6일 발간한 ‘이슈 브리프’를 통해 국내 화력발전소의 최소발전용량이 재생에너지 확대를 가로막는 근본적인 원인이라고 지적했다. 보고서에 따르면, 한국 화력발전소의 최소발전용량은 가스발전 평균 48%, 석탄발전 평균 60%로 국제 권고 수준인 30~40%에 비해 현저히 높다.

◆높은 최소발전용량, 재생에너지 출력제어의 원인

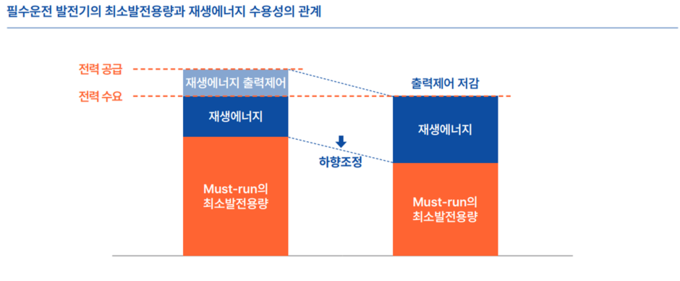

전력망은 화력발전의 최소출력을 먼저 채운 뒤 남는 용량만큼만 재생에너지를 받는다. 따라서 화력발전소의 최소발전용량이 높으면 그만큼 재생에너지가 발전할 수 있는 여유가 줄어든다. 이로 인해 실제 재생에너지 발전량이 충분해도 화력발전소의 최소출력을 맞추기 위해 태양광이나 풍력 발전기를 강제로 멈추는 출력제어가 발생하고 있다는 게 환경단체의 주장이다.

특히 재생에너지 비중이 높은 제주도에서는 이 문제가 심화돼 왔으며, 최근에는 변동성 재생에너지 비중이 6% 미만인 내륙 지역까지 출력제어가 확산되는 추세다. 이에 산업통상자원부는 지난해 신규 재생에너지 접속을 차단하는 ‘계통포화대책’을 시행하기도 했다.

◆일본, 인도, 중국은 하한 낮춰 전환 가속

보고서는 해외 주요국들이 재생에너지 확대를 위해 최소발전용량을 적극적으로 낮추고 있는 사례를 제시했다. 일본은 신규 화력발전기의 최소발전용량을 기존 50%에서 30%로 낮췄고, 인도는 70%에서 55%로 낮춘 뒤 40% 달성을 목표로 삼았다. 중국 역시 2015년부터 설비 개조와 보상체계를 통해 최소발전용량을 60~70%에서 30~40%까지 낮추며 출력제어율을 20%에서 2~3% 이하로 크게 줄였다.

반면 한국은 한전 발전자회사가 보유한 발전기들의 최소발전용량이 최대 73%에 달하는 등 여전히 높은 수준을 유지하고 있다.

◆투명성 확보와 제도 개선 시급

기후솔루션은 이러한 문제 해결을 위해 ▲기존 화력발전소의 최소발전용량을 국제 권고 수준인 30~40%로 낮추고, 더 낮은 수준에서 운전하도록 유인하는 체계를 마련 ▲최소발전용량 산정 및 검증 절차를 투명하게 공개해 공정성 확보 ▲출력제어를 최소화하기 위해 배터리 에너지저장장치(BESS) 등 유연성 자원 도입 가속화 등의 세 가지 방안을 제안했다.

보고서 저자인 기후솔루션 전력시장계통팀 주다윤 연구원은 “재생에너지 확대를 위해 송전망 확충이 필요하다는 점에는 이견이 없지만, 새로운 인프라 투자에 앞서 기존 화력발전기의 최소발전용량을 낮추는 것이 가장 빠르고 비용 효율적인 해결책”이라며 “과도하게 높은 최소발전용량을 조정하고 투명성을 높여야 한국이 2050 탄소중립 목표에 도달할 수 있다”고 말했다.